Préambule :

Nous n’avons rien contre la personne de Tadeg Pogacar, mais en surpassant les références historiques — y compris celles établies à l’époque où le dopage à l’EPO était largement répandu et documenté — les performances de Tadej Pogacar ne peuvent être analysées sans susciter de sérieuses interrogations. Elles posent la question de leur plausibilité biologique dans le cadre d’un sport soumis à des règles sanitaires et éthiques.

Notre travail ne prétend pas couvrir l’ensemble du champ sportif ni cibler tous les cas suspects. Si le temps et les moyens nous le permettaient, il serait pertinent d’élargir l’analyse à d’autres disciplines ou à des profils moins médiatisés. Mais nous avons fait le choix de nous concentrer sur le cyclisme, domaine que nous connaissons le mieux, où nous disposons d’outils d’évaluation robustes, et dans lequel la quantification des performances est particulièrement accessible.

Dès lors, prétendre « protéger l’image du sport » en dissimulant ces anomalies et en tentant de les faire passer comme des exploits auxquels nous devrions tous souscrire aveuglement, constitue à notre sens une posture contraire à l’éthique sportive. Aimer véritablement le cyclisme, c’est avoir le courage d’interroger ce qui dérange. Ceux qui savent et se taisent doivent s’interroger : aiment-ils sincèrement ce sport, ou bien la place et l’image que ce sport leur confère ?

« Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j’en prend trop à mon aise, je n’ai pas à m’en excuser. » — Jean Ferrat

En avant pour une grande première ! Le calcul de la puissance en dynamique.

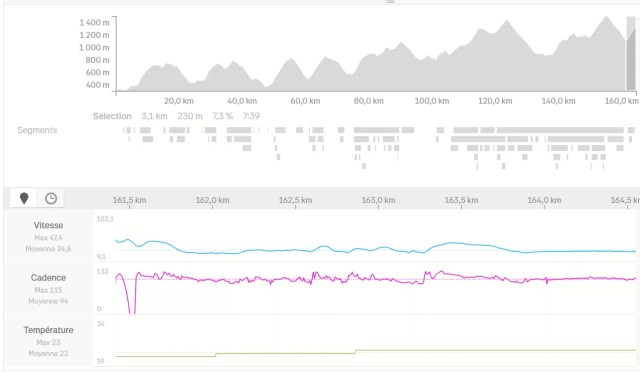

Lors du Tour de France 2025, nous avions analysé l’étape arrivant au Mont Dore. L’ascension finale n’a pas donné lieu à une bagarre pour le classement. En revanche, nous avons pu voir Pogacar « plier » ses concurrents directs en quelques coups de pédales qui firent passer Evenepoel et Lipowitz pour des coureurs amateurs. En effet, Tadej à voulu montré qui était le patron et s’est ensuite relever pour bien laisser filer son maillot jaune afin de ne pas avoir à faire rouler ses équipiers lors des étapes suivantes. Du coup, la montée du Mont Dore s’est faite sans que les 2 leaders ne s’emploient vraiment.

En revanche, un ami d’adolescence, Nicolas — ingénieur de formation et compagnon de nombreuses courses cyclistes amateurs dans les années 1990 — se trouvait précisément à l’endroit où Tadej Pogačar a lancé son attaque décisive. Il m’a rapporté avoir eu la sensation de voir passer une « comète ». L’accélération fulgurante du Slovène l’a littéralement sidéré. Tandis que les autres coureurs semblaient au bord de la rupture, peinant à conserver une cadence fluide, Pogačar s’est détaché avec une aisance impressionnante.

Une question s’est alors imposée à lui, presque naturellement : quelle puissance Pogačar a-t-il pu développer durant cette attaque explosive, qui a duré environ une minute avant qu’il ne relâche un peu son effort ? « Relâchement de l’effort » , ce n’est pas tout à fait exacte, car Pogi et Jonas continuèrent à 20 km/h dans une pente à 8%.

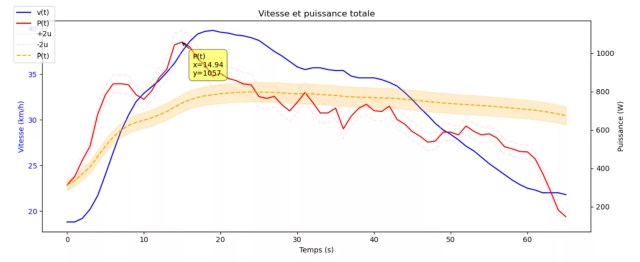

Pour répondre à cette question, Nicolas a entrepris une modélisation dynamique de la puissance développée durant l’attaque. Il s’agit, à notre connaissance, de la première fois qu’une telle analyse est réalisée sur cette séquence précise. C’est une prouesse de retro ingénierie en science physique !

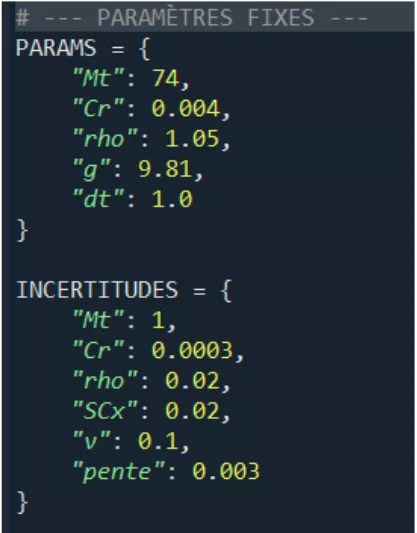

Pour ce faire, il a extrait les données publiques issues de la plateforme Strava : vitesse instantanée, dénivelé, distance et temps. En l’absence de la puissance directement publiée, ces paramètres permettent néanmoins de reconstituer l’effort seconde par seconde en tenant également compte des phases durant lesquelles Pogacar pédalait en danseuse. En effet, lorsqu’on dispose, seconde par seconde, de la vitesse, de l’altitude et de la distance parcourue, il devient tout à fait possible de calculer, avec un bon niveau de précision, la puissance mécanique nécessaire pour accomplir une telle performance.

Les calculs intègrent une estimation d’incertitude, automatiquement évaluée par le logiciel utilisé. Cette démarche permet d’assurer une fiabilité globale des valeurs obtenues, même si certains paramètres ne sont pas connus avec une précision absolue. Il est en effet peu probable que l’ensemble des variables d’entrée (masse, vent, gradient local, rugosité de la route, etc.) soient systématiquement surestimées ou sous-estimées dans le même sens ; c’est précisément ce que le calcul d’incertitude permet de prendre en compte.

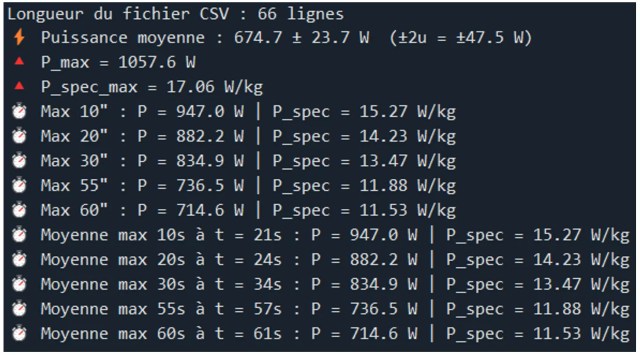

Nous partageons en exclusivité son étude dynamique. Elle lui a permis de calculer que Pogacar a développé 736 ± 23 watts pendant 57 secondes. On peut dire que cette puissance pourrait être tenue 1 minute, car en réalité Pogacar a commencé à réduire son effort après 57 secondes ; il pouvait sans problème conserver l’intensité 3 secondes supplémentaires. Cette valeur est donnée pour le poids de Tadej Pogacar (65 kg). En watts étalonnés pour un cycliste professionnel dont le poids moyen est de 70 kg ± 1, cela donne donc une puissance de 792 ± 23 watts pendant 1 minute, soit 11,3 watts par kg.

Puissances étalonnées pour un athlète standard de 70 kg

Lors de cet effort, Tadej Pogačar a atteint une vitesse de pointe de 39.8 km/h, avec une puissance instantanée maximale estimée à 1138 watts (standardisée pour une masse de 70 kg). Si cette valeur maximale sur une seconde reste dans le domaine du possible pour un athlète de haut niveau, les puissances moyennes sur des durées plus longues sont, en revanche, délirantes dans le cas de Pogacar : environ 899 watts sur 30 secondes, et 792 watts maintenus pendant une minute. Tadej Pogacar a passé 45 secondes à 34-35 km/h de moyenne sur une pente à 8,5%.

Pour mieux saisir l’ampleur de cette performance, on pourrait la comparer à un scénario dans lequel un marathonien de classe mondiale, après avoir parcouru 42 km à 18 km/h, serait capable de terminer par un 400 mètres en 45 ou 46 secondes. Un tel niveau d’intensité terminale est inconnu en course à pied, y compris chez les meilleurs coureurs dopés. À titre de comparaison, lors du marathon de Berlin 2016, dans un duel au sommet avec Wilson Kipsang, Kenenisa Bekele termina en 2h03’03 et parcourut les 400 derniers mètres en environ 60 à 62 secondes. Aucun marathonien, à ce jour, n’a été capable d’atteindre une telle intensité terminale comparable à celle observée chez Pogačar sur son vélo. Certes, le fait de disposer d’un vélo avec des braquets permettant de réguler les composantes de force et vitesse permet des accélérations plus franches qu’en course à pied, mais d’un point de vue bioénergétique cette accélération relève pour nous de la science fiction. Nous pouvons même pousser plus loin la comparaison en athlétisme, Jimmy Gressier, récent vainqueur du 10 000 m au sprint a terminé le dernier tour de 400 m en environ 54 secondes, ce qui est très loin d’égaler l’accélération de Pogacar d’un point de vue strictement énergétique.

Ce qu’il est essentiel de comprendre, c’est que l’accélération réalisée par Tadej Pogačar s’inscrit dans un contexte de fatigue avancée : elle intervient après plus de 4 heures de course, sur une étape comportant plus de 4500 mètres de dénivelé positif, et à une intensité moyenne normalisée estimée à 320 watts. L’effort d’accélération de Pogačar ne survient donc pas dans des conditions optimales de fraîcheur, mais au contraire dans un état de fatigue métabolique significatif.

Plus précisément, cette attaque survient alors que le groupe maillot jaune roulait déjà à plus de 400 watts depuis environ un kilomètre (22 km/h dans une pente à 8%). Autrement dit, il ne s’agit pas d’un démarrage isolé, mais bien d’une suraccélération réalisée au court d’un effort déjà intense.

Ce contexte rend d’autant plus frappante la différence de niveau observée : des coureurs tels que Remco Evenepoel ou Florian Lipowitz, qui venaient de tenter des attaques dans la même montée, n’ont pas été en mesure de répondre. Le contraste est saisissant : leurs accélérations paraissent limitées, voire dérisoires, face à la brutalité de l’effort produit par Pogačar. D’un point de vue physiologique, cette dissymétrie interroge. Comment une attaque d’un coureur du calibre de Remco Evenepoel, peut-elle sembler aussi impuissante comparée à celle du maillot jaune ?

Combien vaut Pogacar sur le km départ arrêté ?

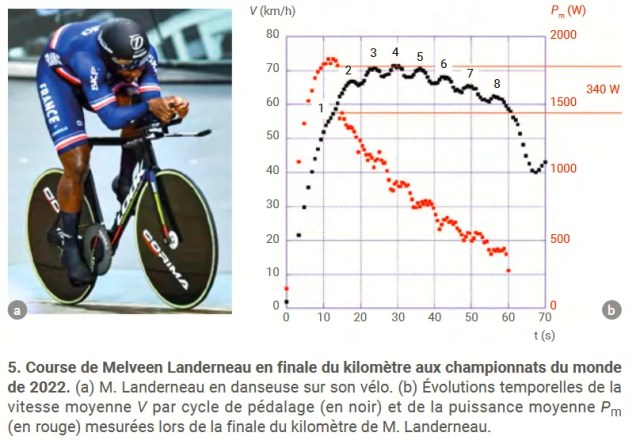

L’épreuve du kilomètre est intéressante car l’effort dure environ 1 minute, il s’apparente à l’épreuve du 400 m en athlétisme et c’est la filière anaérobie qui est dominante pour ce type d’effort. La part aérobie peut toutefois atteindre 40 à 50% selon le profil des athlètes. Ci dessous la puissance Melven Landerneau qui mesure 1m85 et pèse 93 kg. Il développe environ 1050 ± 50 watts de moyenne pendant 1 minute, soit environ 11 watts par kg, comme Tadej Pogacar. A votre avis Tadej Pogacar peut il rivaliser ? La réponse est oui. Si si on vous assure !

Les données que nous avons modélisées indiquent qu’en développant une puissance de 736 watts sur un kilomètre, Tadej Pogačar serait théoriquement capable de parcourir un kilomètre sur la piste ultra-rapide d’Aguascalientes (Mexique, altitude 1 880 m, température de 30°) en 58,5± 0,87 secondes. Un tel chrono le placerait au niveau des meilleurs spécialistes mondiaux du kilomètre lancé, une épreuve explosive historiquement dominée par les pistards les plus puissants. Un petit gabarit de 65 kg rivaliserait donc avec les montagnes de muscles de 90 kg, et tout cela après avoir pédalé 4 h à 320 watts de puissance normalisée.

Les limites de cette comparaison sont que le km sur piste départ arrêté nécessite un haut niveau de force au démarrage car il n’y a qu’un seul braquet sur le vélo. Ensuite, produire de la puissance sans avoir de pente est plus difficile. Mais ces deux inconvénients peuvent être compensés par le fait que notre simulation est basée sur la puissance de Pogacar après 4h20 de course à plus de 300 watts, avec une fatigue réelle et déjà une semaine de course dans les jambes.

Le mutant, super marathonien et sprinteur en même temps !

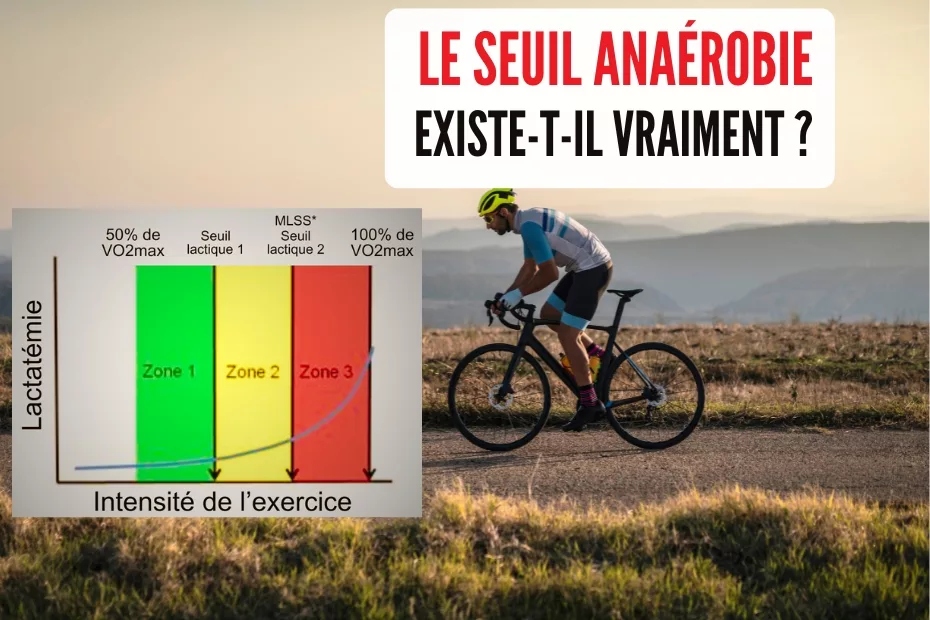

Il y a un nouveau problème que cela soulève, car d’un point de vue bioénergétique, un humain ne peut disposer d’une puissance aérobie élevée et d’une puissance anaérobie élevée également. C’est soit l’un, soit l’autre. C’est pour cette raison que les coureurs de 400 mètres ne peuvent pas devenir des spécialistes du 1500 ou du 3000 m steeple, par exemple. Les deux filières énergétiques aérobie et anaérobie sont antagonistes. Plusieurs raisons expliquent cela. Du point de vue de la typologie musculaire, les coureurs endurants disposent d’une grande proportion de fibres lentes, moins puissantes, mais qui captent très bien l’oxygène, alors que les sprinteurs ou spécialistes du km disposent de fibres musculaires rapides, très puissantes, mais qui captent mal l’oxygène. Pogacar est un mutant capable d’avoir une puissance et une endurance aérobie record et en même temps de titiller les meilleurs du monde sur des efforts tels que le km départ arrêté.

Ce type de performance, atteint dans un contexte de course en montagne, après plus de quatre heures d’effort intense, s’apparente donc à un exploit hors norme du point de vue de la physiologie humaine. La comparaison n’est pas anodine : elle souligne à quel point les performances livrées par les principaux protagonistes du Tour de France ces dernières années s’apparentent, du strict point de vue physiologique, à un dépassement spectaculaire des limites traditionnellement observées dans le sport d’endurance. En clair, il s’agit de science fiction !

D’ailleurs nous vous proposons de tester le petit simulateur ci dessous pour calculer le temps réalisé sur un km départ arrêté en fonction de la puissance maximale que vous pouvez soutenir pendant 1 minute. Ici, avec 783 watts pour 65 kg, on est certain de faire moins d’une minute au km.

Pour la piste d’Aguascalientes, réglez le Crr à 0.002, la densité de l’air à 0.9 et le Scx de Pogi sur ce type d’effort à 0.3 en danseuse et 0,22 en mode CLM, car les 15 premières secondes sont produites en danseuse. (Scx 0.3 en danseuse et 0.22 assis en position CLM sur un effort générant beaucoup de mouvement parasite typique du km sur piste)

Au final, quel est le profil de puissance de Pogacar ?

Les performances observées de Tadej Pogačar au cours des dernières années permettent d’établir une cartographie assez précise de ses capacités physiologiques :

- Lors de l’attaque du Mont-Dore, il a démontré une capacité à soutenir 800 watts pendant 1 minute, une puissance exceptionnelle pour un coureur d’endurance.

- Dans la Rampe Saint-Hilaire, l’analyse des données indique une production d’au moins 600 watts pendant 3 minutes.

- Lors du contre-la-montre de Peyragudes, il a maintenu 500 watts pendant 23 minutes.

- Enfin, dans les grandes ascensions de Beille, Valmeinier et Hautacam, il a soutenu environ 450 watts pendant 40 minutes en fin d’étape.

Ces valeurs convergent vers une estimation de sa FTP (Functional Threshold Power) ou puissance critique autour de 430 watts, ce qui correspond à environ 6,14 W/kg pour un athlète de 70 kg. Sa Puissance Maximale Aérobie est autour de 560 watts.

Cette estimation est en accord avec ses propres déclarations dans un documentaire, où il explique que la limite haute de sa zone 2 (endurance fondamentale) se situe à 320 watts, soit environ 4,6 W/kg — une valeur extrêmement élevée pour une intensité dite « de base ».

Cela veut donc dire que sur les différentes étapes s’il se contente de suivre, la puissance moyenne correspond à la zone 2, c’est à dire que Pogacar se promène à peine plus vite en course qu’à l’entrainement en endurance de base aérobie. Il termine donc avec un état de fraicheur surnaturel.

Soyons tout à fait transparent, un tel profil de puissance relève de la science fiction, et vouloir expliquer cela à grand coup de stratégies modernes de nutrition, de vélo roulant sur coussin d’air ou d’entrainement quasi ésotérique relève d’une tentative de noyer le poisson.

Étude réalisée par Nicolas (Professeur et Ingénieur de formation) et Quentin Leplat (Entraîneur et consultant en cyclisme)

En savoir plus sur Velo2max.com, de retour sur la toile !

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Toujours très sympa ces analyses sur une base scientifique. Même en dehors de: triche ou pas triche. Très agréable comme démarche d’analyse et de compréhension.

Certains sportifs ne se feront pas attraper par des contrôles antidopages, mais par la police qui tombera sur un trafic de produit.

Il faudrait se poser des questions du coté de l’hémoglobine de ver marin qui transporte 40 fois plus d’oxygène. 250 fois plus petite, non toxique. En plus je crois qu’en France on a de bons chercheurs sur ce produit qui aurait un bel avenir médical.

Depuis que l’activité sportive de chacun est devenu « instagramable » des personnes n’hésitent pas a « gonfler » leurs performances même sans niveau particulier. La phrase « ceux qui savent et se taisent doivent s’interroger : aiment-ils sincèrement ce sport, ou bien la place et l’image que ce sport leur confère ? » est vraiment pertinante. On se ment a sois même.